Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die

ersten startigraphischen Tabellen und Profile erstellt, hauptsächlich in Ländern wie England, Frankreich und Deutschland, in denen die horizontale Schichtabfolge relativ ungestört erhalten ist. Mit den ersten geologischen Karten der Alpen, die bald darauf erscheinen, wurde allerdings klar, dass diese "universalen" Abfolgen nicht ohne weiters auf Gebirge angewendet werden konnten.

Generell wurde für die Alpen ein symmetrischer Aufbau angenommen - die äußeren südlichen und nördlichen Zonen bilden mesozoische Kalksedimente die auf dem Urkristallin, das entlang des Alpenhauptkamms zutage tritt, aufliegen.

Diese Sichtweise wurde wesentlich von der damals herrschenden geologischen Lehre des

Neptunismus bestimmt. Nach dem Neptunismus bildeten sich alle heute erkennbaren Gesteinsschichten am Grunde eines gewaltigen Urozeans. Berge entstehen wenn diese Schichten durch lokale magmatische Aktivität wie eine Blase aufgeworfen und emporgehoben werden. Dabei werden die zunächst horizontalen Schichten aufgestellt und umschließen wie eine Zwiebel den Kern aus erkalteten magmatischen Gesteinen.

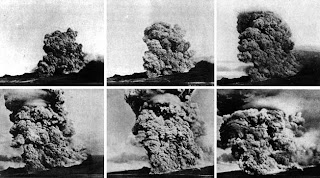

Abb.1. Geologische Karte und Profil der Pyrenäen, nach Humboldts "Kosmos" (1845-1862). Humboldt war Anhänger des Neptunismus und erklärt Gebirgsbildung auch dementsprechend. Der Granit (rosa Bereiche) drang vor Urzeiten in die Sedimente ein (blau und gelb) und verstellte dabei die Sedimentschichten (unteres Profil). Die Beobachtung, dass der Granit nicht entlang der gesamten Achse des Gebirgszug gefunden werden kann (wie es nach dem Modell notwendig gewesen wäre), erklärt Humboldt mit asymmetrischer Erosion der Pyrenäen (unteres Profil).

Allerdings wird mit einer Detailkartierung rasch klar, dass diese symmetrische Gesteinsabfolge der Alpen wesentlich komplexer, ja sogar in Teilen widersprüchlich zu den geltenden Standardprofilen, ist. Eine der ersten geologischen Karten die die Ostalpen in größeren Detail aufnimmt ist die "

Geognostische Karte von Tirol" (1849), die den Alpenhauptkamm im Wesentlichen in drei Großeinheiten aufteilt: "

Gruppe des Glimmerschiefers" (nach modernen geologischen Einteilung metamorphe siliziklastische Sedimente), "

Gruppe der Thonglimmerschiefer" (metamorphe karbonatische Sedimente) und "

Serpentinit" (Amphibolite & Grünschiefer).

In 1851 vergleicht der Schweizer Geologe

Studer in einem Buch "

Geologie der Schweiz" diese Gesteine mit Gesteinen die im Bereich des

Brennerpasses und in den Schweizer Kantonen

Bünden und

Wallis gefunden werden. Er erkennt Gemeinsamkeiten und vermutet dass diese Gesteinschichten im Untergrund zusammenhängen und nur lokal in Form von "

Fenstern" zutage treten. Österreichische Geologen bestätigen diese Vermutung und erkennen in einem dieser Fenster einen zentraler Kern aus Gneis, der von einer Abfolge von metamorphen Sediment bedeckt wird, diese Abfolge taucht wiederum an einer scharfen Grenze unter metamorphen Schiefergestein ab. Die klassische Unterteilung des so genannten

Tauernfensters wird vorgeschlagen:

Zentralgneis mit

Schieferhülle, die von dem älteren metamorphen

Altkristallin umgeben sind. Wie diese "unmögliche" Schichtabfolge (Altkristallin überlagert jüngere Sedimente) allerdings entstand bleibt weiter rätselhaft.

Fig.2. Blick in das Tauernfenster, ein tektonisches Fenster wo jüngere Gneise (Zentralgneis im Hintergrund & metamorphen siliziklastische & karbonatischen Bündner-Schiefer im Vordergrund) von älteren Gneisen & Glimmerschiefern des Altkristallin "überlagert" werden.

In den Jahren 1871-72 studiert der Geologe Niedzwiedyki das Gebiet und schlägt in seiner Abhandlung "Theilen der Zillerthaler Alpen und der Tauern"

vor, dass es sich um eine normale Sedimentabfolge handeln muss. Auch

spätere Geologen vermuten stets eine sedimentäre Abfolge, möglicherweise

etwas verfaltet und deshalb einen falschen Eindruck erweckend -

allerdings keine großräumigen Verfaltungen oder Verschiebungen.

Seltsamerweise ist es ein Geologe der niemals in den Alpen arbeitete, der die Alpengeologie revolutionieren wird. 1884 interpretiert der junge französische Geologe

Marcel Bertrand die "Schwyzer" Doppelfalte von

Glarus (die Geologen lange Zeit Kopfzerbrechen verursacht hatte) völlig neu - nicht eine Abfolge von großen Falten, sondern einzelne Schollen, besser noch Decken, die um bis zu 40 Kilometer gegeneinander verschoben wurden! Leider stößt seine Abhandlung auf wenig Interesse und wird rasch vergessen.

Abb.3. Die Überschiebung von Glarus in einer Zeichnung des Geologen H.C. Escher (1812). Dunkle, Permische Gesteine liegen auf jüngeren Jura- und Kreidezeitlichen Sedimenten - eine Unmöglichkeit für damalige Geologen.

Abb.4. Die "Doppelfalte von Glarus" in der Interpretation des Schweizer Geologen Albert Heim (von einer Ausgabe der "Guide Géologique" von 1894) sollte die seltsame Startigraphie von Glarus erklären, setzte allerdings eine sehr komplexe Geometrie und Verformungsgeschichte der Alpen voraus.

Erst die Arbeiten des Schweizer Geologen

Hans Schardt, die zwischen 1893 und 1898 publiziert werden, machen das Konzept von

tektonischen Decken populär und erst 1904 wendet der französische Geologe

Pierre-Marie Termier das Konzept auf die Gesteinsabfolge der Alpen an.

Das Konzept von

tektonischen Einheiten ersetzt rasch (zu) komplexe geologische Profile mit allen möglichen Verfaltungen und erklärte auch die "

tektonischen Fenster" - wieso Gesteine in den Ostalpen auch in den Westalpen gefunden werden konnten, wieso ältere Gesteine auf jüngere liegen können und wieso die klassische Gesteinsabfolge, die von Vertretern des Neptunismus angenommen wird, in den Alpen und in dieser Form nicht existieren kann.

Literatur:

DalPIAZ, G.V. (2001): History of tectonic interpretations of the Alps. Journal of Geodynamics 32: 99-114

FRANKS, S. & TRÜMPY, R. (2005): The Sixth International Geological Congress: Zürich, 1894. Episodes, Vol. 28(3): 187 - 192

LAMMERER, B. (1975): Geologische Wanderungen in den westlichen Zillertaler Alpen. Alpenvereins-Jahrbuch 1975 Bd. 100: 13-25

PFIFFNER, O.A. (2009).Geologie der Alpen.Haupt Verlag Bern-Stuttgart-Wien: 359

ROST, H. (1989): Zur Geologie, Petrographie und Tektonik des Pennins, der Matreier Zone und des Altkristallins zwischen Pürschbach und Grossklausenbach (Durreck-Gruppe, Ahrntal, Südtirol). Unveröffentlichte Diplomarbeit am institut für Geologie und Mineralogie Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg: 192